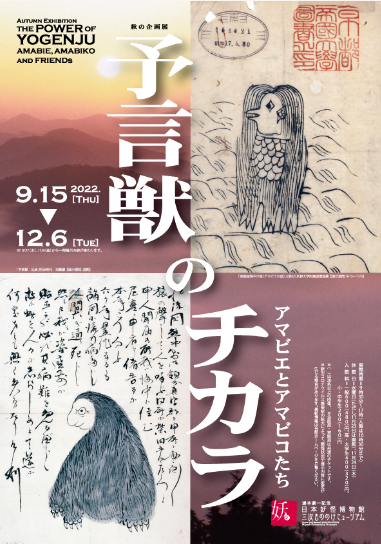

リニューアルオープンした福山城。

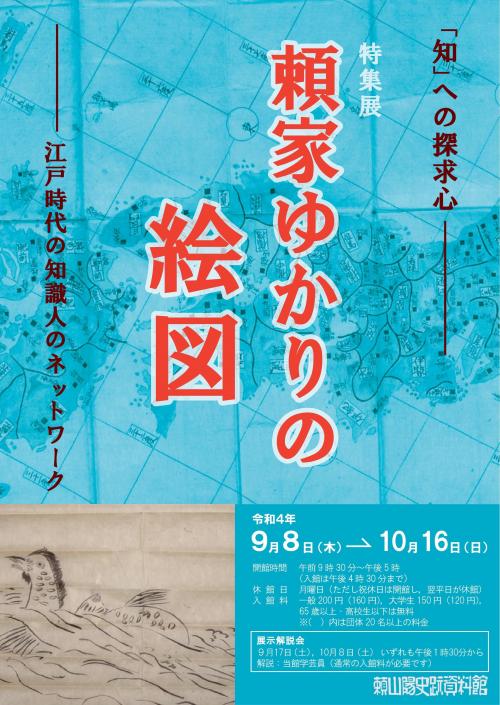

福山城博物館も展示ケースや展示構成を一新、福山藩の歴史をより深く、より快適に鑑賞できるようになったことを記念して、特別展が開催されます。

水野勝成が1600年、大垣城主から分捕りした「(国宝)短刀 無銘正宗(名物日向正宗)(三井記念美術館蔵)」、

戦の傷跡が残る「(県重文)革包茶絲威二枚胴具足」を筆頭に名品が勢ぞろい。

10月2日には開催記念シンポジウム「水野勝成と徳川家康、そして徳川四天王の軌跡」を開催。

大河ドラマの監修で大活躍の小和田哲男さんをコーディネーターに、水野家・阿部家・德川家、そして四天王が勢ぞろいする唯一無二のシンポジウムです。

第1会場は福山博物館、第2会場はふくやま美術館。

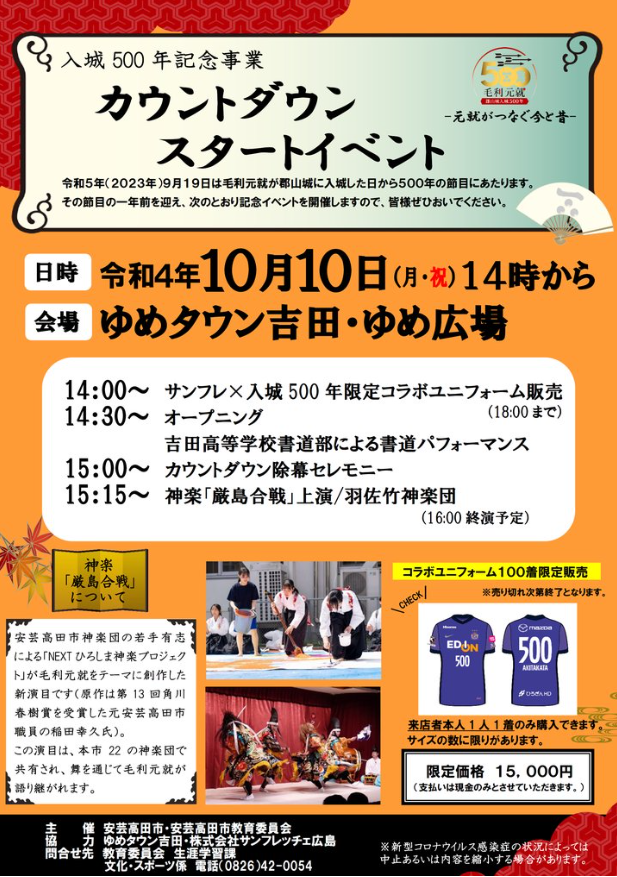

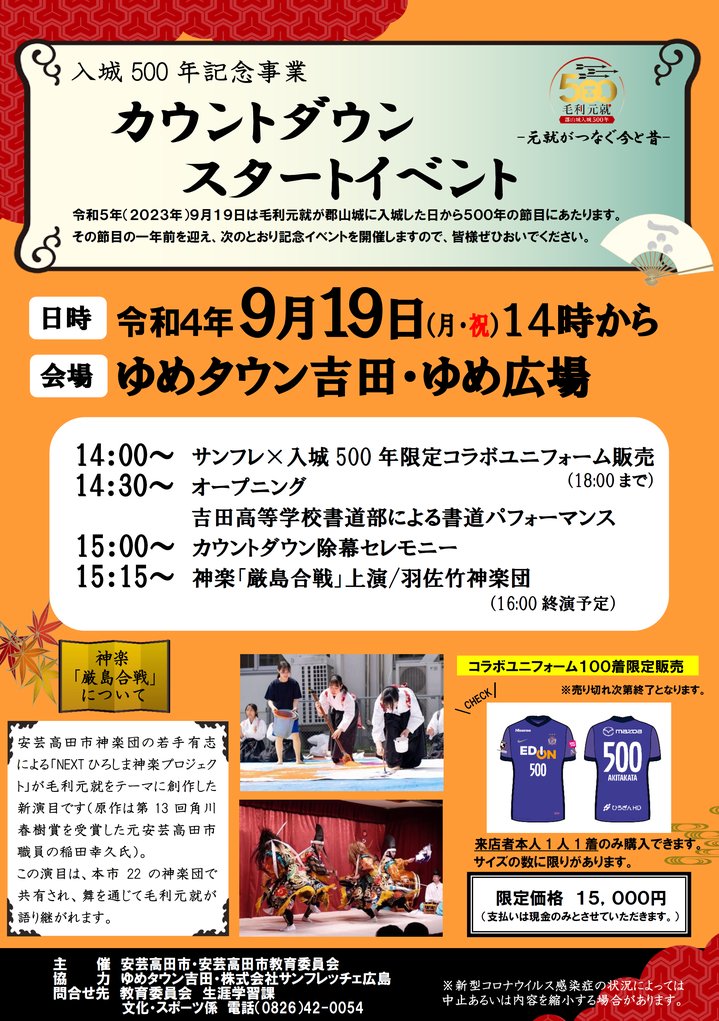

【開催記念シンポジウム】

水野勝成と徳川家康、そして徳川四天王の軌跡(仮)

日 時:10月2日(日)

場 所:ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ大ホール

講 師:水野勝之氏(水野家20代当主)・阿部正紘氏(阿部家17代当主)・德川家広氏(德川宗家19代)・酒井忠久氏(酒井家18代当主)・本多大将氏(本多家22代当主)・榊原政信氏(榊原家17代当主)・井伊直岳氏(井伊家18代当主)・小和田哲男氏(静岡大学名誉教授・福山城築城400年応援サポーター)

【見どころ】

不仲だった水野勝成と父忠重は、いとこの徳川家康の仲介で和解。

その後、福山に初代藩主として入封することで福山藩の歴史が始まりました。

つまり家康のサポートがなければ、福山城も福山という地名もなかったかも!

恩人でもある家康を語る上で切り離せないのが酒井忠次・本多忠勝・榊原康政・井伊直政といった徳川家の重臣、いわゆる徳川四天王。

今回の特別展では水野家、徳川家、そして徳川四天王の名品が2館に渡って勢ぞろいします。

福山城400年博≫https://fukuyama400.jp/