三宅家(本家)は、屋号を「新宅屋」と言い、近世後期~近代と農業を基盤としながら、金融業などを営んできました。

1. 三宅家住宅主屋

2. 饒津(にぎつ)神社

広島藩主浅野綱長が、広島城鬼門の方角に浅野長政の位牌堂を建立したのが始まりとされています。

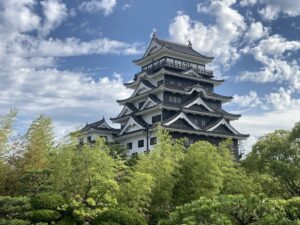

3. 福山城

初代藩主 水野勝成が築城した西国鎮衛の拠点です。

4. 下筒賀の社倉

県下では数少ない現存の建物として、県の史跡に指定されています。

5. 御茶屋(本陣)跡

江戸時代に西国街道の宿場町として栄えた様子を現在に伝えています。

6. 鞆の浦

常夜燈や雁木などの江戸期の港湾施設がまとまって現存する国内唯一の港町です。

7. 三原城跡

満潮時に城の姿が海に浮かぶように見えたことから別名「浮城」とも呼ばれていました。

8. 三次社倉

江戸時代に凶作や飢饉に備えて穀物を納めた蔵

9. 旧松阪家住宅

江戸時代の趣を今に伝える竹原市を代表する歴史的建造物の一つです。